Entstehung der Landschaftsräume

Die heutigen Landschaftsräume haben sich erst viel später ausgeprägt, vor allem im Eiszeitalter, das vor rund 2 Millionen Jahren begann und in dem sich mehrere Eiszeiten (Kaltzeiten) und Warmzeiten abwechselten.

Hardtebene: In diesem geologisch kurzen Zeitalter, und ganz besonders während der letzten Eiszeit (vor ca 120 000 bis 10 000 Jahren) lagerten sich im Rheingraben 20 – 200 Meter mächtige Schichten aus Kies und Sand ab. Die Ebene auf diesem Geländeniveau, das sich am Ende des Eiszeitalters gebildet hatte, wird als Hardebene oder Niederterrasse bezeichnet. Der Vorgang hatte verschiedene Ursachen:

- Vor rund 1,5 Millionen Jahren brach der Rhein, der zuvor von den Alpen nach Süden geflossen war, nach Norden in den Graben ein. Bis dahin entwässerten in den Graben nur kleinere Flüsse aus Schwarzwald und Vogesen. Die großen Wassermengen aus den Alpen brachten viel Gerölle mit sich und erhöhten die Ablagerungen stark.

- Das eiszeitliche Klima hat diese Vorgänge entscheidend verstärkt. Die Vergletscherung der Alpen und von Teilen des Schwarzwaldes brachte ungeheuere Mengen an Schmelzwasser, das zeitweise den gesamten Graben überflutete. Diese beförderten riesige Mengen an Geröll, da die starken tages- und jahreszeitlichen Wechsel des eiszeitlichen Klimas die Verwitterung beschleunigten. Das Klima verhinderte auch eine Bewaldung, wodurch die Abtragung (Erosion) ungebremst ablaufen konnte. Da große Mengen Wasser als Eis gebunden waren, lag der Meeresspiegel 70-90 Meter tiefer als heute, was die „Fallhöhe“ des Wassers und seine Transportkraft zusätzlich vergrößerte.

Auf der Hardtebene bei Karlsruhe sind die eiszeitlichen Sand- und Kiesschichten rund 40 Meter dick, stellenweise bis zu 80 Meter. An vielen Stellen wurde die Hardtebene gegen Ende und nach der Eiszeit von der Natur geformt.

- In der zunächst noch spärlich und tundrenartig bewachsenen Landschaft, konnten die Winde weiterhin Stäube und Sande ausblasen. Der schwere Sand konnte nicht so weit verweht werden wie der Lössstaub (siehe Kraichgau ) und wurde noch in der Rheinebene wieder abgelagert. So bildeten sich zwischen Darmstadt und Rastatt zahlreiche Flugsanddünen und Flugsandfelder,

- In der Grabenmitte wurde das eiszeitliche Geländeniveau durch den Rhein abgetragen, es entstand sich die Rheinniederung

- Am Ostrand des Grabens bildeten bildete sich ebenfalls eine breite Niederung , verursacht durch Flüsse des Nordschwarzwaldes und des Kraichgau und teilweise durch eine Geländesenkung.

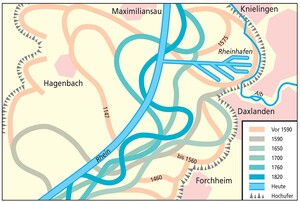

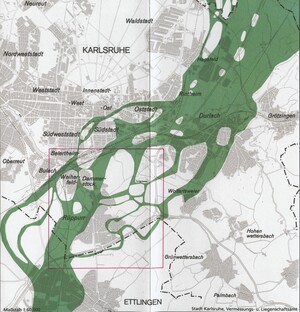

Rheinniederung: Nach dem Ende der Eiszeit führte der Rhein viel weniger Schmelzwasser und zog sich in die Grabenmitte zurück. In der südlichen Oberrheinebene, bestand der Rhein, auf Grund des hohen Gefälles, aus zahlreichen Armen, die sich gabelten und wieder vereinten. Weiter nördlich, etwa ab Rastatt vereinigten sich diese Rinnen zu einem breiten Strom. In dieser Mäanderzone zog der Fluss in weiten Schleifen die sich immer wieder verlagerten und grub sich in das eiszeitliche Geländeniveau ein. So entstand eine mehrere Kilometer breite Flussniederung die rund 8-10 Meter tiefer als die Hardtebene liegt und bei Hochwasser überflutet wurde. Der markante Geländesprung ist in Karlsruhe noch an vielen Stellen vorhanden. Mit der Begradigung wurde der Fluss auf ein Bett fixiert, es konnten keine neuen Seitenarme entstehen, die alten wurden meist abgetrennt und verlandeten. Die Errichtung der Hochwasserdämme entlang des Flusslaufs schnitten das Hinterland von den Überflutungen ab.

Kinzig-Murg-Rinne: Den Osten der Karlsruher Rheinebene nimmt ein eigener Landschaftsraum ein, die Kinzig-Murg-Rinne. Diese, bis drei Meter tiefe Rinne, ist das Überbleibsel eines ehemaligen flachen Flusses. Er entstand nach der Eiszeit vor rund 10000 Jahren, als die Bäche von Nordschwarzwald und Kraichgau noch nicht direkt in den Rhein flossen, sondern zunächst von diesem Randfluss gesammelt wurden, der weiter im Norden in den Rhein floss Der traditionelle Name Kinzig-Murg-Rinne weist darauf hin, dass auch die weiter südlich liegenden Schwarzwaldflüsse Kinzig und Murg dorthin geflossen sind, was heute bezweifelt wird. Vor etwa 4000 - 5000 Jahren brachen das Wasser zum Rhein durch, die Rinne verlandete und ist heute noch als bis zu drei Meter tiefe, feuchte Niederung vorhanden.

Südlich von Durlach teilt sich die Kinzig-Murg-Rinne auf rund sechs Kilometer Breite in mehrere schmale Arme, die der Randfluss hinterlassen hat. Diese umschließen große Kiesinseln. Die alten Siedlungskerne von Durlach, Bulach, Beiertheim usw. wurden immer auf ehemaligen Inseln des Kinzig-Murg-Flusses errichtet. Nördlich von Grötzingen bildet sie dagegen eine drei Kilometer breite zusammenhängende Senke.

Im Gelände ist diese Niederung nicht direkt durch einen auffälligen Geländesprung wahrzunehmen. Der Landschaft ist ihre tiefe Lage und als Folge davon das hohe Grundwasser aber sehr wohl anzusehen, sei es in Form von Entwässerungsgräben oder dem Bruchwald. In dieser Umgebung mit hoch anstehendem Grundwasser finden sich die alten Siedlungskerne auf größeren Kiesinseln, wie Durlach, oder am Hangfuß des Grabenrandes und dem Schwemmfächer eines Flusses, wie Grötzingen.

Kraichgau und Nordschwarzwald: Während der Eiszeiten war der Oberrheingraben ein vegetationsarmes Gebiet, das immer wieder von den Schmelzwassern der Gletscher geflutet wurde. Neben Kies und Sand bestand der Boden aus dem Gesteinsmehl das das Flussgeröll hinterlassen hatte. Der Wind konnte ungehindert am Boden angreifen und die feinen Bestandteile ausblasen. Mit den vorherrschenden Westwinden wurde der Gesteinsstaub in das östlich angrenzende Bergland verfrachtet. Kraichgau und Nordschwarzwald wurden mit einer mehrere Meter hohen Lößschicht bedeckt. Der Schwarzwald und auch noch sein Nordrand liegen höher als der Kraichgau. Der Gesteinsabtrag, die Erosion, ist dort stärker. Zum Zeitpunkt der Lössbildung war deshalb im Nordschwarzwald nur noch der Buntsandstein erhalten, während im Kraichgau noch der darüber liegende Muschelkalk erhalten war. Im Kraichgau finden sich mächtigere Lössschichten als im Nordschwarzwald. Wohl weil das niedrigere Bergland stärker mit Löss bedeckt wurde aber auch weil der seitherige Abtrag geringer war.